圣师刋定世家自序:

夫孔子世家自迁史发例,王文公驳之,朱文公删之。近邓元鍚氏改爲表,顷郭靑螺氏复爲世家,不啻备矣。而复刊定何居?如以世家云耳,则岂直子长以来作者大备?卽阙里新旧志更奚不足,而复事刋定为?顾孟子不云乎:所谓故国者,非谓有乔术之谓也,有世臣之谓也。则所谓世家者,非谓其传系之远也,世其学之谓也。

迩来经生学士,厌薄伦常,兢擅坛玷,日奇月异,往而不返。盖自万镒九千称量尧舜夫子者出,不独操戈考亭,业巳凭陵曲阜,而滥觞于今,则显据葱岭,明树菩提。至所谓焚书藏书者,公然祝发披缁,更且呵佛骂祖。始则髙语玄虚,而曲诋物理为义外,究且放情恣肆,而觧脱名法为滑稽。敝斯极矣!

夫说天莫办于易,而下经卦首于咸。所谓无心之感准耶?世所艶称不识不知、无思无为者,岂踰此耶?然夫子于下系首论咸九四曰:“天下何思何虑?天下同归而殊涂,一致而百虑。”又曰:“天下何思何虑,以究于日月寒暑之往来、尺蠖龙蛇之屈信,而要于精义入神,以致用利用安身以崇德终之。”过此以往,未之或叁也。穷神知化,德之盛也。则咸无心者,果且窈㝠昏默也与哉?“何思何虑”者,本体也;“天下何思何虑”者,归之同而致之一也。而不能不涂之殊,虑之百也。且不从殊涂以来,则何以归于同?而不极百虑以思,则无以致于一。惟殊涂以同归,百虑以致一,而天下之何思何虑者乃可见也。

故说卦传首童推本圣王之作易,必日和顺于道德而理于义,穷理尽性,以至于命。道行道也,自皇极门以达九涂,卽千蹊万径,返之仍归于一。而自封一隅者,则畔也,非道也。理木理也,由大根头以分枝榦,卽百茎千条,拆之皆循其绪而横据。方者则瘿也,非理也。故欲和顺于道德者,必随条分理,各得其宜,而要在穷理。始盖天地之化育,所谓命也。散见于物理之义,而统会于吾性之神。义不精则不能入神,理不穷则不能尽性。性能精义以入神,穷理以尽性,而天命化育之本原,自可驯至而优入矣。至此则非思虑所能得,而亦无待于思虑而得之。其曰过此以往,未之或知也。见不可思也,又曰以至于命,见不可勉也。故曰化不可为也,莫之致而致者命。

山然则舎精义穷理,以言神言性,而求之于何思虑者,皆自封其神性而未尝见吾性之神。本无内外精粗巨细,而一以贯之者也。盖孔子答问仁,问为仁者七,论仁者三十二。答问孝者四,答君子者三,谕君子子者三十九,论君子小人者一十三。答人人殊,语种种别,何尝管归一路。究极性天,而深体而嘿会之,则举七与四与三若三十二舆三十九与一十三者,末尝不可㑹而一也。此之谓同归殊涂,亠致百虑,而乃所以为何思虑。而今之必欲管归一路者,则浮慕何思虑而失之矣。且夫管归一路者,岂不借口一贯哉?乃及门三千,速肖七十,不皆以一贯授也。惟参唯之而赐疑信叅焉,然参觧于后曰忠恕,而赐疑于前白学识,又未尝不分知行而二之也。惟其未尝不二,乃所以不害于一也。而拘拘管归一路者,则便是温公焉中字缚着矣。天下岂有不窥天载,不穷物则,而空抱一点灵明,以自信者哉?

子之刊定世家言乩,未尝敢轻言性与天道之不可闻,与罕言无言之旨,而第有世家外差次历代褒尊录后菜奠从祀与传经嗀科之彛典,抑谓此特孔子家世也,其于天下国家身心意知之详,俱朱暇及也。然而有一事则必有一事之源委,起一义则必有一义之指归。是故于褒尊示髙山之仰,于录后昭流泽之长,于菜奠见礼制之祥,于从祀定功德之凖,于传经遡诵法之自,于设科预经济之基。诸士子有不以明经自命以科目起家,有不游圣门以发轫,覩庙貌以作肃者乎?试就此体认,就此扩充,则知天下物理,原原本本,未易卤莽灭裂,而一切糟柏注脚之矣。然则学者将安所寘力乎?曰:反经而巳矣。经者常也,常则无可喜而不可易也。如布帛之有尺幅也,有端委以持其经,卽欲以意增损之而不可得也。是故天经列宿,则七曜纬焉;地经南圵,则东西纬焉;圣经六籍,则四书纬焉。夫日月经天,不言经者,谓其晦明之代谢也;东西络地,不言经者,谓其日月之所域也;四书阶梯六籍,不言经者,谓其非开物成务之典也。乃程子以《春秋》爲五经案断,则经易、书、诗、礼乐,而纬《春秋》;天邵子以易、书、诗、《春秋》爲四府,则经易、书、诗、《春秋》,而纬礼乐矣。夫均之六经也,而程邵尚欲于经中寻纬,则何怪后世之厌常离经也哉?

适得陶石篑丈歇菴集有一书曰《儒者之辟佛》,久矣!最浅如昌黎者,深如明道者,旣昌言辟之矣。卽瓮深如阳明、龙溪之流,恐人之议其禅也,而亦辟之,又何怪今之俗士哉!然必如明道而后许其辟何者?以其名叛而实近也;如阳明、龙溪而后许其辟何者?以其阳抑而隂扶也。使阳明不借言辟佛,则儒生董断断无佛种矣。今之学佛者,皆因良知二字诱之也。明道虽真辟佛,而儒者之学亦因此一变,其门人亦遂归于佛矣。二先生者,真有功于佛者乎?异哉夫!皆因良知二字诱今之学佛者,此是阳明公案。若以明道有功于佛,何其怪哉!程叔子以学者流于夷狄爲惧,而陶丈顾以儒之一变而归于佛爲程伯子功,则好异之流祸可畏也。因思巳酉科塲功令蜓特深严,佛老之辟,故是科京省程录皆无敢道笠干一字,爲吾道盛事。袁六休丈主考陜西,录甚纯正,意殊重之,以爲谭禅者善变乃尔。而入闽来,闻更有副录,盖因呈录束于功令,遂别发夙尚以识所得。而陶、袁二集中书牍,固多证禅语。夫寛之则窜二氏干录中,而严之则副禅门于录外,世教凌夷一至于此,尚可问哉!此圣师世家不得巳而刋定也。观者谅之。

旹,万历三十九年辛亥岁十月,颁历朔,福建㮛刑按察司副使奉勑,提督学校前勑谕贴堂,分理军务,浙慈后学冯烶顿首谨识。

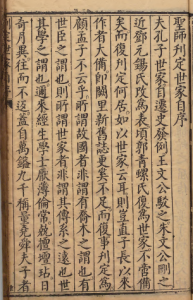

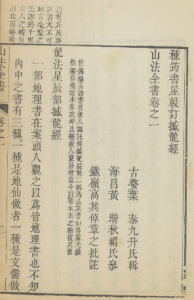

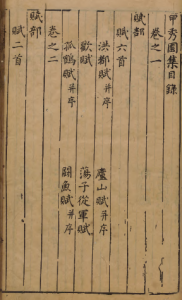

![图片[1]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-347.png)

![图片[2]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-348.png)

![图片[3]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-349.png)

![图片[4]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-350.png)

![图片[5]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-351.png)

![图片[6]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-352.png)

![图片[7]-《至圣先师孔子刋定世家》冯烶自序](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/03/image-353.png)

圣师刋定世家自序:

关于孔子世家的记载,自从司马迁在《史记》中开始创立这一体例后,王安石曾加以驳斥,朱熹曾加以删节。近来邓元鍚氏改为表,不久前郭靑螺氏又恢复为世家,这些记载难道还不够完备吗?而又要重新刊定它,究竟为了什么?如果以为世家仅仅是指称而言,那么难道自从司马迁以来的著作难道还不够完备吗?即使孔庙新旧志书更有什么不足之处,又为什么一定要重新刊定呢?不过,孟子不曾经说过吗:所谓故国,不是说有高大的树木,而是说要有世袭的大臣。那么所谓世家,并不是说它的世系传承久远,而是说它世代相传的学问啊。

近来,读书人和学者,鄙视轻薄纲常名教,竞相侵犯它的尊严,一天比一天新奇,一直这样而不回头。大概从那个自称具有万镒九千才能,称量尧舜、孔子的人出现以后,他不仅攻击考亭学派,实际上已经侵犯到曲阜,而滥觞于今天,则是公然占据葱岭,公开宣扬佛教。至于那些所谓焚烧书籍、收藏书籍的人,公然剃发穿僧衣,甚至呵佛骂祖。起初他们只是高谈玄虚,而曲解事物的道理,认为仁义是外在的东西;最终他们便放纵情欲,恣意妄为,而解脱名教束缚,成为玩世不恭的滑稽人物。弊端至此已经极点了!

大凡谈论天道,没有比《周易》更精妙的,而《周易》六十四卦以下经首先论述的就是咸卦。这难道就是所说的无心之感而相应吗?世人所称颂的那种不知不觉、无思无为的境界,难道会超过这种境界吗?然而孔子在《系辞下传》之首论述咸卦九四爻辞说:“天下人何思何虑?天下人同归而道路不同,一致而百虑。”又说:“天下人何思何虑,考察其日月寒暑的往来、尺蠖龙蛇的屈伸,目的在于精通义理,进入神奇境界,以致于利用这些精义来安顿自身,祟尚道德而结束这一切。”超过这个境界再向上,就再也没有什么可说的了。穷究事物的神妙变化,这是德的最高境界。那么,咸卦所说的无心之感,难道果真窈冥幽暗、昏昧沉默吗?“何思何虑”是说的本体,“天下何思何虑”是说归于同一致于一。然而不能没有不同的道路,不能没有百种思虑。况且,不从不同的道路而来,又怎么能归于同?不极尽百种思虑,又怎么能达到一致。只有从不同的道路同归于一,从百种思虑达到一致,天下人的何思何虑的境界才能显示出来。

因此,《说卦传》一开始,童蒙就推本圣王创作《易经》的动机,必定是希望人们的行为每天都能和顺于道德而合于义理,穷究事物的原理,竭尽人的本性,以至于达到命的境界。所谓道,就是行其道,从皇极门通达九种道路,即使千差万别,返归到一点上仍归于一致。而只固守在一个角落里的,就是邪道,不是真正的道。所谓理,就是木的纹理,由大树的根干而分枝,即使百茎千条,剖析开来都顺着它的条理而横据。方形的树瘤就不是纹理,不是真正的理。因此,要想和顺于道德,必须随着条理去分析,各得其所宜,而关键在于穷究事物的原理。事物的原理,开始是天地化育万物,这就是所谓的命。这些原理分散体现在物理中,而统合会聚于人的本性。义理不精确就不能深入事物的本性,事物原理不穷究就不能竭尽人的本性。人的本性能够精确义理而深入事物的本性,穷究原理而竭尽人的本性,那么天命化育万物的本原,自然就可以逐步达到而深入其中了。到了这种境界,就不是思考所能得到的,而也没有必要思考就能得到。说到超越这个境界,人们还未曾知道。看到这种境界不能思考,又说至于命,看到这种境界不能勉强。所以说,化育万物的过程不是人力所能做到的,而是没有谁使它这样而它却自然如此,这就是命。

然而,舍弃精确义理、穷究原理,而谈论神性、人性,并寻求于思考,都是自我封闭其神性、人性而未曾看到人的本性的神妙。人的本性本来没有内外、精粗、巨细的区别,而贯通于这些方面。大概孔子回答有关仁的问题,问仁的有七处,谈论仁的有三十二处。回答有关孝的问题有四处,回答有关君子的问题有三处,告诉君子子道理的有三十九处,谈论君子和小人的有十三处。回答每个人各不相同,语言种种不同,何尝不归结到一条路上。深究本性的天理,而深入体会并默然领会它,那么,举出七与四与三以及三十二与三十九与十三,未尝不可以会通而归于一致。这就叫同归殊途,一致百虑,而这才叫真正的思考。而现在一定要归结到一条路上的人,那是浮慕虚名而失去了真正的思考。而且,一定要归结到一条路上的人,难道不借口一贯吗?然而,孔子的学生有三千人,身通六艺的有七十人,孔子并没有都用一贯之道来传授他们。只有曾参领悟了并有所发挥,而赐则还存有疑惑。然而,曾参在孔子去世后才说忠恕,而赐在孔子生前就直言学识,又未尝不分别知与行而认为它们是有区别的。正因为未尝认为知与行有区别,所以不妨害于一贯之道。而拘泥于一定要归结到一条路上的人,那就像温公一样被“中”字束缚住了。天下难道有不窥察天道,不穷究事物的原理,而空抱一点灵明来自我夸耀的人吗?

我校正了有关占卜、算命的书籍,却不敢轻易谈论性与天道这类不可听闻的道理,以及孔子很少谈论的“无言”的宗旨,而只是按照孔子家族世代的次序,分门别类地记载历代对孔子的褒奖、尊崇、记录孔子身后事迹、祭祀孔子、配享孔子的从祀,以及传授孔子经学的弟子等事迹,你大概认为这仅仅是孔子家族的事情,对天下国家以及个人的身心意识等方面的详尽阐述,都无暇顾及。然而,有一件事情就必定有一件事情的来龙去脉,阐发一个道理就必定有一个道理的归宿。因此,通过褒奖、尊崇来显示对孔子的高山仰止之情,通过记录孔子身后事迹来表明孔子的恩泽流长,通过祭祀孔子来体现礼制的完备,通过配享孔子的从祀来确定功德的标准,通过传授孔子的经学来追溯师承关系,通过设立科举考试来预作经世济民的基础。那些读书人,有不以精通经学为己任、不通过科举考试起家,有不通过孔子之门来开始自己的学业,看到孔子的庙貌就肃然起敬的吗?试着就此体会领悟,就此扩充发挥,那么就可以知道天下的万事万物,原本都是有本有末、有条有理的,不能轻率地加以割裂,随意地加以注解。那么,学者又将在什么地方用力呢?回答是:回到经书上来吧。经书所阐述的是常理,常理就是不可改变、不可违背的。就像布帛有一定的尺度一样,有了经线来维持布帛的尺度,就想要随意增加或减少布帛的长度是不可能的。因此,天体运行有一定的轨道,日月星辰就围绕这个轨道而运行;地理方位有一定的准则,东西南北就围绕这个准则而确定;圣人的经典有六经,四书就围绕六经而展开。《易经》说:“日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉;寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。”日月运行于天空,并不说它们是经,是因为日月有明暗的变化;东西南北分布在大地上,并不说它们是经,是因为日月星辰都在一定的区域内出没;四书作为阶梯引导人们学习六经,并不说它们是经,是因为它们不是开物成务的经典。程颢却把《春秋》作为五经的主干,认为经是《易》、《书》、《诗》、《礼》、《乐》,而《春秋》是纬;邵雍把《易》、《书》、《诗》、《春秋》作为四府,认为经是《易》、《书》、《诗》、《春秋》,而《礼》、《乐》是纬。无论是将六经都视为经,还是程颢、邵雍在经中寻找纬,又怎么能责怪后世的学者厌恶常规、背离经书呢?

我恰好得到陶石篑先生的《歇庵集》,其中有一篇文章叫做《儒者之辟佛》,已经很久了!最浅陋的如韩愈,深沉的如程颢,都已经公开声言辟佛了。即使像王阳明、王龙溪这样深不可测的人,恐怕别人会非议他们与禅学有瓜葛,于是也辟佛,更何况现在的俗人呢!然而,为什么一定要像程颢那样的人才允许他辟佛呢?这是因为他的名义上虽然背叛了佛,实际上却与它相近;为什么一定要像王阳明、王龙溪那样的人才允许他辟佛呢?这是因为他们表面上抑制了佛学,实际上却扶持了它。假使王阳明不公开声言辟佛,那么儒生们就绝对不会有佛的种子了。现在学佛的人,都是被“良知”二字引诱的。程颢虽然真正辟佛,但儒学也因此一变,他的学生也最终归向佛学了。这两位先生,难道真是对佛学有功吗?真是奇怪啊!都是被“良知”二字引诱去学佛的,这是王阳明的公案。如果说程颢对佛学有功,那可就太奇怪了!程叔子担心学者流入夷狄,而陶先生却认为儒学一变而归于佛学是程伯子的功劳,那么喜好异端之流的祸患真可畏惧啊。因此,我想到己酉科考场的功令特别严厉,严禁涉及佛老,所以这一科京城和各省的试卷都没有敢提到“禅”字的,这真是我们儒家学说的盛事。袁六休先生主持陕西乡试,录取的试卷非常纯正,我对此非常看重,认为谈禅的人竟能如此改变。然而,我来到福建后,听说还有副卷,这是因为呈送的试卷受到功令的约束,于是另外抒发自己的向来志向来认识所得。而陶、袁两人的集子中书信,固然多引证禅语。如果对它放宽一些,就可以让佛老二氏窜入试卷中,如果对它严格一些,就可以把禅学排斥在试卷之外,世俗教化败坏到这种地步,难道还可以问吗?这是《圣师世家》不得已而刊定的原因。读者应该谅解这一点。

时,万历三十九年辛亥岁十月,颁历朔,福建㮛刑按察司副使奉勑,提督学校前勑谕贴堂,分理军务,浙慈后学冯烶顿首谨识。