《仁本》

古者以仁为本,以义治之之谓正。正不获意则权,权出于战,不出于中。人是故杀人安人,杀之可也;攻其国,爱其民,攻之可也;以战止战,虽战可也。故仁见亲,义见说,智见恃,勇见方,信见信。内得爱焉,所以守也;外得威焉,所以战也。

战道:不违时,不历民病,所以爱吾民也;不加丧,不因凶,所以爱夫其民也;冬夏不兴师,所以兼爱其民也。故国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。

天下既平,天子大恺,春搜秋狝;诸侯春振旅,秋治兵,所以不忘战也。

古者逐奔不过百步,纵绥不过三舍,是以明其礼也;不穷不能而哀怜伤病,是以明其仁也;成列而鼓,是以明其信也;争义不争利,是以明其义也;又能舍服,是以明其勇也;知终知始,是以明其智也。六德以时合教,以为民纪之道也,自古之政也。

先王之治:顺天之道,设地之宜,官民之德,而正名治物,立国辨职,以爵分禄,诸侯说怀,海外来服,狱弭而兵寝,圣德之至也。

其次,贤王制礼乐法度,乃作五刑,兴甲兵以讨不义。巡狩省方,会诸侯,考不同。其有失命、乱常、悖德、逆天之时,而危有功之君,遍告于诸侯,彰明有罪,乃告于皇天上帝、日月星辰,祷于后土、四海神祇、山川冢社,乃造于先王。然后冢宰征师于诸侯曰:“某国为不道,征之,以某年月日师至于某国,会天子正刑。”

冢宰与百官布令于军曰:“入罪人之地,无暴神祇,无行田猎,无毁土功,无燔墙屋,无伐林木,无取六畜、禾黍、器械。见其老幼,奉归无伤;虽遇壮者,不校勿敌;敌若伤之,医药归之。”

既诛有罪,王及诸侯修正其国,举贤立明,正复厥职。

王霸之所以治诸侯者六:以土地形诸侯,以政令平诸侯,以礼信亲诸侯,以材力说诸侯,以谋人维诸侯,以兵革服诸侯。同患同利以合诸侯,比小事大以和诸侯。

防之以发禁者九:冯弱犯寡则眚之,贼贤害民则伐之,暴内陵外则坛之,野荒民散则削之,负固不服则侵之,贼杀其亲则正之,放弑其君则残之,犯令陵政则杜之,外内乱、禽兽行则灭之。

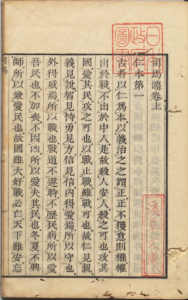

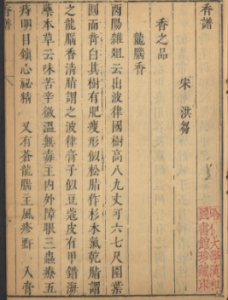

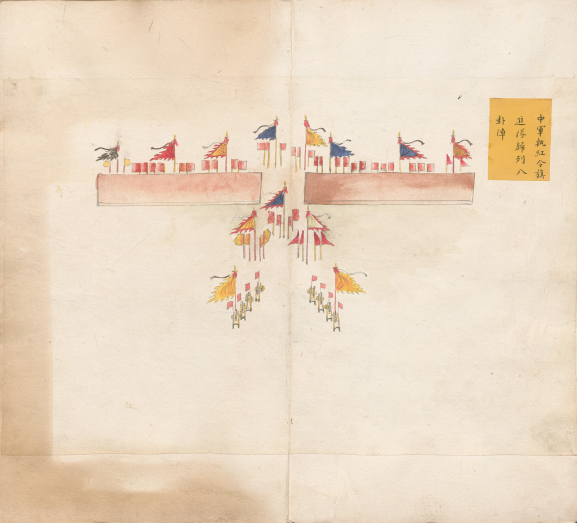

![图片[1]-兵书:《司马法》仁本 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/12/image-64.png)

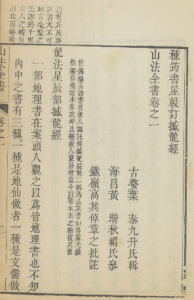

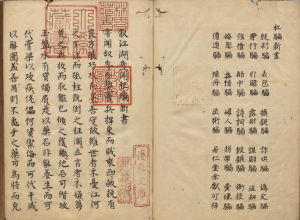

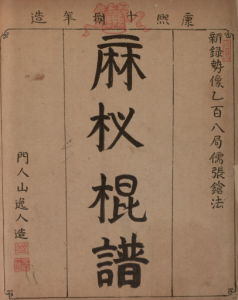

![图片[2]-兵书:《司马法》仁本 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/12/image-67.png)

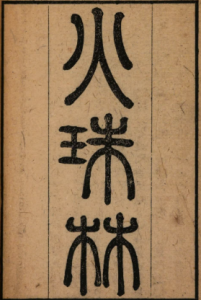

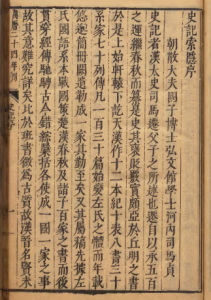

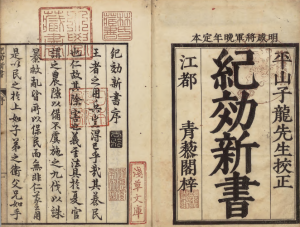

![图片[3]-兵书:《司马法》仁本 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/12/image-66.png)

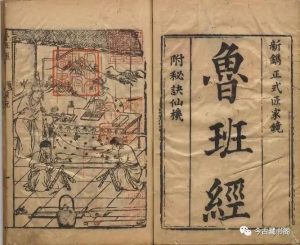

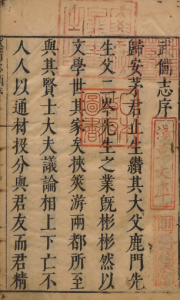

![图片[4]-兵书:《司马法》仁本 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2024/12/image-65.png)

《仁本》出自中国古代重要兵书《司马法》(又称《司马穰苴兵法》),是先秦军事思想的经典表述。其核心围绕“以仁为本、以义治兵” 展开,融合了军事伦理、战争原则与治国智慧,展现了古代 “兵政合一” 的思想体系。

一、核心思想:战争的“仁义本质” 与 “辩证之道”

全文以“仁” 为根本,以 “义” 为准则,强调战争的终极目的是 “止战” 与 “安人”,而非掠夺或霸权。同时,它辩证地看待战争与和平的关系 —— 既反对 “好战”,也反对 “忘战”,主张 “以战止战”“忘战必危”,体现了古代军事思想中 “刚柔相济” 的智慧。

二、深度解读

1. 战争的正义性:“仁为本,义为治”

古者以仁为本,以义治之之谓正。正不获意则权,权出于战,不出于中。人是故杀人安人,杀之可也;攻其国,爱其民,攻之可也;以战止战,虽战可也。故仁见亲,义见说,智见恃,勇见方,信见信。内得爱焉,所以守也;外得威焉,所以战也。

核心观点:战争的合法性来源于“仁” 与 “义”。

“正” 是常规治理(以仁义施政),“权” 是特殊手段(战争)。只有当 “正” 无法实现目标时,才能用 “权”,而战争的本质是 “权宜之计”,而非根本目的。

战争的正义性标准:“杀人安人”(诛杀暴徒以安定民众)、“攻其国,爱其民”(攻打暴虐的国家以拯救其民众)、“以战止战”(用战争制止更大的战争)。这突破了 “战争即暴力” 的狭隘认知,将其与 “为民谋利” 绑定。

“五德”(仁、义、智、勇、信)是军事行动的支撑:对内以仁爱凝聚民心(守国之本),对外以威德震慑敌人(战争之基)。

2. 战争的原则:“爱民” 与 “适度”

战道:不违时,不历民病,所以爱吾民也;不加丧,不因凶,所以爱夫其民也;冬夏不兴师,所以兼爱其民也。故国虽大,好战必亡;天下虽安,忘战必危。

“战道”(战争准则)的核心是 “爱民”:

对本国百姓:不违背农时(避免影响生产)、不趁民众患病时出兵(体恤民生疾苦)。

对敌方百姓:不趁他国举办丧事时进攻(不乘人之危)、不趁灾年出兵(不因灾难加剧其苦难);冬夏不兴师(严寒酷暑易致军民伤亡,兼顾双方民众)。

这些原则体现了“战争不伤及无辜” 的人道主义思想,将 “仁” 从本国延伸到敌方,突破了 “敌国即仇敌” 的对立思维。

战争态度的辩证观:

“好战必亡”:大国若穷兵黩武,会耗尽民力、激化矛盾,最终自取灭亡(如商纣、夫差)。

“忘战必危”:和平时期若放弃军备、懈怠国防,会丧失威慑力,最终遭人欺凌(如宋襄公泓水之败前的松懈)。

这一思想至今仍具现实意义:既要反对战争狂热,也要保持国防警惕。

3. 战争的礼仪:“六德” 与道德约束

天下既平,天子大恺,春搜秋狝;诸侯春振旅,秋治兵,所以不忘战也。古者逐奔不过百步,纵绥不过三舍,是以明其礼也;不穷不能而哀怜伤病,是以明其仁也;成列而鼓,是以明其信也;争义不争利,是以明其义也;又能舍服,是以明其勇也;知终知始,是以明其智也。六德以时合教,以为民纪之道也,自古之政也。

和平时期的军事准备:

“春搜(春季狩猎练兵)、秋狝(秋季狩猎练兵)”“春振旅(春季整军)、秋治兵(秋季练兵)” 是常态化军事训练,目的是 “不忘战”—— 即使天下太平,也需保持军事能力,体现 “居安思危” 的意识。

战争中的“六德”(礼仪与道德):

礼:“逐奔不过百步”(追击逃兵不超过百步)、“纵绥不过三舍”(追击主动撤退的敌军不超过九十里)—— 不赶尽杀绝,留有余地,体现对敌人的基本尊重。

仁:“不穷不能”(不欺凌丧失战斗力的人)、“哀怜伤病”(体恤敌我伤病员)—— 反对暴力虐待,保留人道主义底线。

信:“成列而鼓”(等敌军列阵完毕再击鼓进攻)—— 不搞偷袭,坚守战争信用(如宋襄公虽因 “迂腐” 失败,但其行为符合当时 “信” 的标准)。

义:“争义不争利”—— 战争目的是伸张正义(如讨伐暴君),而非掠夺土地、财富。

勇:“舍服”(赦免投降者)—— 敢于放弃眼前的 “战果”,体现 “不恃强凌弱” 的勇气(非匹夫之勇,而是道义之勇)。

智:“知终知始”—— 清楚战争的起因与结局,不盲目开战,不恋战不休。

这些规则看似“迂腐”,实则是将 “礼乐文明” 注入军事,避免战争沦为纯粹的暴力掠夺,体现了先秦 “以礼治军” 的特点。

4. 战争的合法性:“天命” 与 “程序正义”

先王之治:顺天之道,设地之宜,官民之德,而正名治物,立国辨职,以爵分禄,诸侯说怀,海外来服,狱弭而兵寝,圣德之至也。其次,贤王制礼乐法度,乃作五刑,兴甲兵以讨不义。巡狩省方,会诸侯,考不同。其有失命、乱常、悖德、逆天之时,而危有功之君,遍告于诸侯,彰明有罪,乃告于皇天上帝、日月星辰,祷于后土、四海神祇、山川冢社,乃造于先王。然后冢宰征师于诸侯曰:“某国为不道,征之,以某年月日师至于某国,会天子正刑。”

理想治理:“兵寝”(无战):

圣明的君主通过“顺天道、合地利、任贤德”,实现天下太平 —— 诸侯归附、海外臣服、监狱空置、战争废止,这是 “圣德之至” 的终极状态,战争在此处被视为 “治理失效的产物”。

战争的“程序正义”:

若需用兵(“讨不义”),必须经过严格的合法性论证:

明确罪名:被讨伐国需有“失命(违抗王命)、乱常(破坏纲常)、悖德(违背道德)、逆天(违背天时)” 等罪行,且危害到 “有功之君”(贤明诸侯)。

公开宣告:向诸侯通报其罪行,明确其“有罪”。

天命授权:祭祀皇天上帝、日月星辰、山川神祇,向上天“请命”;祭祀先王,向祖先 “告罪”—— 借 “天命” 与 “祖灵” 赋予战争合法性,避免 “私战”。

联合出兵:由冢宰(百官之长)召集诸侯,明确时间、地点,会合后由天子主持“正刑”(执行惩罚)。

这一流程将战争从“诸侯私斗” 上升为 “天下公义”,体现了 “王权至上” 与 “天命观” 对军事的约束,避免战争的随意性。

5. 战争中的纪律:“不伤无辜” 与 “恢复秩序”

冢宰与百官布令于军曰:“入罪人之地,无暴神祇,无行田猎,无毁土功,无燔墙屋,无伐林木,无取六畜、禾黍、器械。见其老幼,奉归无伤;虽遇壮者,不校勿敌;敌若伤之,医药归之。” 既诛有罪,王及诸侯修正其国,举贤立明,正复厥职。

军队纪律的核心:保护敌方民众与资源:

进入敌国后,禁止:亵渎神灵(尊重敌方信仰)、打猎(不破坏其生产)、毁坏水利工程(不影响民生)、焚烧房屋(不剥夺居所)、砍伐林木(不破坏生态)、掠夺牲畜、粮食、器物(不掠夺财产)。

对敌方人员:老幼需护送回家、不加伤害;即使遇到壮年人,只要不抵抗就不攻击;若敌方受伤,需给予医治—— 彻底打破 “兵过如篦” 的破坏性战争模式,将 “仁” 落实到具体行动中。

战争的终点:“修正其国”:

诛杀暴君后,不是掠夺其国,而是“举贤立明”(扶持贤能君主)、“正复厥职”(恢复正常秩序),目的是重建和平,而非征服。这体现了 “战争是手段,治理是目的” 的思想,与现代 “战后重建” 理念相通。

6. 治理诸侯的手段与禁戒:“文武并用” 与 “惩恶扬善”

王霸之所以治诸侯者六:以土地形诸侯,以政令平诸侯,以礼信亲诸侯,以材力说诸侯,以谋人维诸侯,以兵革服诸侯。同患同利以合诸侯,比小事大以和诸侯。防之以发禁者九:冯弱犯寡则眚之,贼贤害民则伐之,暴内陵外则坛之,野荒民散则削之,负固不服则侵之,贼杀其亲则正之,放弑其君则残之,犯令陵政则杜之,外内乱、禽兽行则灭之。

“王霸治诸侯” 六术(文武并用):

文治:以土地分封约束诸侯(经济绑定)、以政令规范行为(制度约束)、以礼信维系关系(道德凝聚)、以人才笼络人心(贤能归附)、以谋略巩固联盟(智慧制衡)。

武功:“以兵革服诸侯”—— 军事是最后的手段,用于震慑叛逆。

核心是“合诸侯”“和诸侯”:通过共同利益(同患同利)、等级秩序(比小事大,小国依附大国)实现天下稳定,战争仅为维护秩序的 “工具”。

“九禁”(惩罚不义的九条准则):

明确哪些行为必须用军事手段制止:欺凌弱小(冯弱犯寡)、残害贤民(贼贤害民)、国内暴虐且对外侵略(暴内陵外)、国政混乱(野荒民散)、负险抗命(负固不服)、杀害亲属(贼杀其亲)、弑君篡位(放弑其君)、违抗政令(犯令陵政)、伦理崩坏(外内乱、禽兽行)。

这九条是“不义” 的具体表现,也是战争合法性的 “负面清单”,体现了 “以战惩恶” 的正义性。