《天子之义》

天子之义,必纯取法天地而观于先圣;士庶之义,必奉于父母而正于君长。故虽有明君,士不先教,不可用也。

古之教民,必立贵贱之伦经,使不相陵;德义不相逾;材技不相掩;勇力不相犯,故方同而意和也。

古者,国容不入军,军容不入国。故德义不相逾。上贵不伐之士,不伐之士,上之器也。苟不伐,则无求;无求,则不争。国中之听,必得其情;军旅之听,必得其宜。故材技不相掩。从命为士上赏,犯命为士上戮,故勇力不相犯。

既致教其民,然后谨选而使之。事极修则百官给矣,教极省则民兴良矣,习贯成则民体俗矣,教化之至也。

古者,逐奔不远,纵绥不及。不远则难诱,不及则难防。以礼为固,以仁为胜。既胜之后,其教可复,是以君子贵之也。

有虞氏戒于国中,欲民体其命也;夏后氏誓于军中,欲民先成其虑也;殷誓于军门之外,欲民先意以待事也;周将交刃而誓之,以致民志也。

夏后氏正其德也,未用兵之刃,故其兵不杂;殷义也,始用兵之刃矣;周力也,尽用兵之刃矣。

夏赏于朝,贵善也;殷戮于市,威不善也;周赏于朝,戮于市,劝君子,惧小人也。三王彰其德一也。

兵不杂则不利。长兵以卫,短兵以守。太长则难犯,太短则不及。太轻则锐,锐则易乱;太重则钝,钝则不济。

戎车:夏后氏曰钩车,先正也;殷曰寅车,先疾也;周曰元戎,先良也。

旂:夏后氏玄首,人之埶也;殷白,天之义也;周黄,地之道也。

章:夏后氏以日月,尚明也;殷以虎,尚威也;周以龙,尚文也。

师多务威则民诎,少威则民不胜。上使民不得其义,百姓不得其叙,技用不得其利,牛马不得其任,有司陵之,此谓多威,多威则民诎。上不尊德而任诈慝,不尊道而任勇力,不贵用命而贵犯命,不贵善行而贵暴行,陵之有司,此谓少威,少威则民不胜。

军旅以舒为主,舒则民力足。虽交兵致刃,徒不趋,车不驰,逐奔不逾列,是以不乱。军旅之固,不失行列之政,不绝人马之力,迟速不过诫命。

古者,国容不入军,军容不入国。军容入国则民德废,国容入军则民德弱。故在国言文而语温,在朝恭以逊,修己以待人,不召不至,不问不言,难进易退;在军抗而立,在行逐而果,介者不拜,兵车不式,城上不趋,危事不齿。故礼与法表里也,文与武左右也。

古者贤王,明民之德,尽民之善,故无废德,无简民,赏无所生,罚无所试。有虞氏不赏不罚而民可用,至德也;夏赏而不罚,至教也;殷罚而不赏,至威也;周以赏罚,德衰也。

赏不逾时,欲民速得为善之利也;罚不迁列,欲民速睹为不善之害也。

大防不赏,上下皆不伐善。上苟不伐善,则不骄矣;下苟不伐善,必亡等矣。上下不伐善若此,让之至也。

大败不诛,上下皆以不善在己。上苟以不善在己,必悔其过;下苟以不善在己,必远其罪。上下分恶若此,让之至也。

古者戍兵,三年不典,睹民之劳也。上下相报若此,和之至也。

得意则恺歌,示喜也;偃伯灵台,答民之劳,示休也。

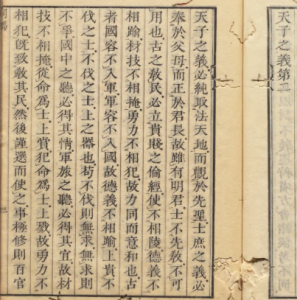

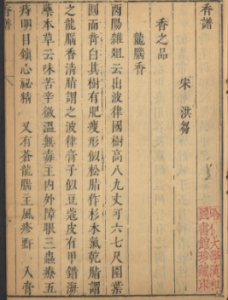

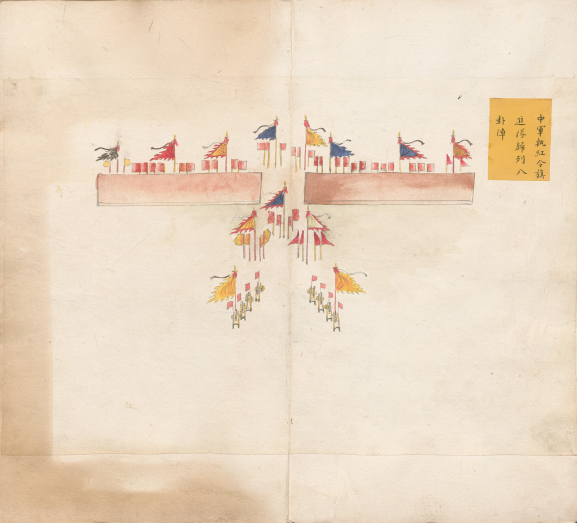

![图片[1]-兵书:《司马法》天子之义第二 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image.png)

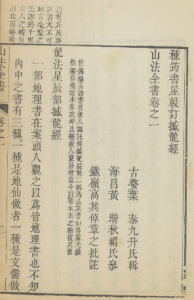

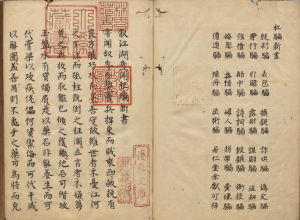

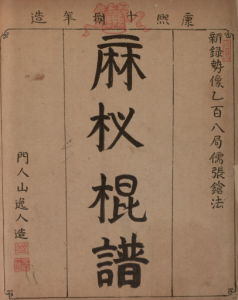

![图片[2]-兵书:《司马法》天子之义第二 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-1.png)

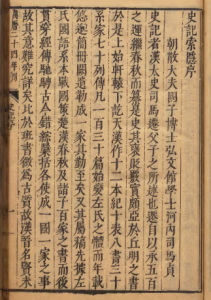

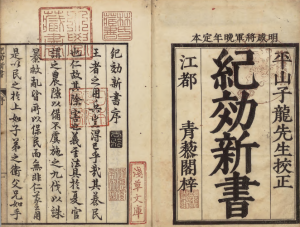

![图片[3]-兵书:《司马法》天子之义第二 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-2.png)

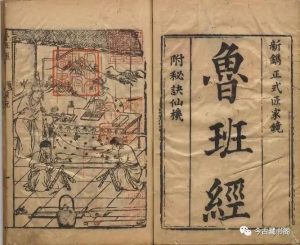

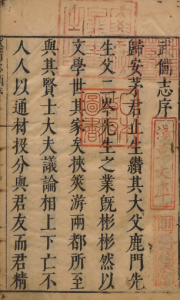

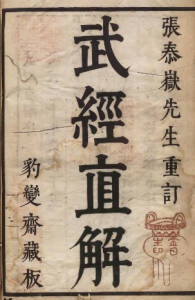

![图片[4]-兵书:《司马法》天子之义第二 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-3.png)

《天子之义》,是《司马法》探讨“军事伦理与治国教化” 的核心篇章。它以 “义” 为纲领,系统阐述了天子与士庶的行为准则、军政教化的边界、历代军事思想的演变,以及赏罚、器物背后的文化内核,展现了先秦 “兵政合一”“文武相济” 的治理智慧。

一、核心思想:“义” 为根本,“教” 为前提,“分” 为关键

全文以“义” 为逻辑起点 —— 天子之 “义” 是效法天地、传承圣道,士庶之 “义” 是顺从亲长、服从君命。而 “教” 是实现 “义” 的核心手段:无论是国家治理还是军事行动,必须先通过教化确立伦理规范,再谈用兵。同时,强调 “国容”(国家礼仪教化)与 “军容”(军队纪律威严)的界限,二者不可混淆,体现 “文武分治却互补” 的治理逻辑。

二、深度解读

1. “义” 的层级与教化的前提

天子之义,必纯取法天地而观于先圣;士庶之义,必奉于父母而正于君长。故虽有明君,士不先教,不可用也。

“义” 的等级性:

天子的“义” 是最高准则,需 “取法天地”(顺应自然规律)、“观于先圣”(传承圣王之道),体现 “王权天授” 与 “历史合法性”;士庶的 “义” 是基础伦理,需 “奉父母”(孝)、“正君长”(忠),形成 “家国同构” 的秩序。

这种层级性不是压迫,而是“各安其分” 的治理智慧 —— 天子以天道圣道为责任,士庶以孝忠为本分,上下有序才能凝聚力量。

教化是用兵的前提:

“虽有明君,士不先教,不可用也” 直指核心:军队的战斗力不仅来自勇力,更来自教化形成的凝聚力。若士兵不知 “义”、不明 “礼”,则进退无序、上下离心,虽勇必败。这与《孙子兵法》“令民与上同意” 的思想一脉相承,只是更强调 “教” 的基础性。

2. 教化的核心:建立 “四不” 伦理,实现 “意和”

古之教民,必立贵贱之伦经,使不相陵;德义不相逾;材技不相掩;勇力不相犯,故方同而意和也。

“四不” 伦理的具体内涵:

贵贱不相陵:明确等级秩序(非特权,而是责任分工),避免上位欺凌下位、下位僭越上位;

德义不相逾:以道德正义为底线,任何人不可突破(如臣不弑君、子不逆父);

材技不相掩:有才能者不压制他人,他人也不嫉妒,各展其长;

勇力不相犯:勇武之人不恃强凌弱,弱者也不挑衅,以礼相待。

教化的目标:“方同而意和”:

“方同” 指行为规范一致,“意和” 指内心认同和谐。这种和谐不是强制服从,而是通过伦理共识形成的 “自发有序”—— 国家如此则稳定,军队如此则善战。比如,军队中若勇力不相犯,则不会因私斗内耗;材技不相掩,则能协同作战,这正是 “教” 对军事的直接价值。

3. 国与军的界限:“国容不入军,军容不入国”

古者,国容不入军,军容不入国。故德义不相逾。…… 古者,国容不入军,军容不入国。军容入国则民德废,国容入军则民德弱。

这是全文最具创见的观点之一,区分了“治国” 与 “治军” 的本质差异:

国容(国家礼仪):核心是“文” 与 “和”,表现为 “言文而语温,在朝恭以逊,修己以待人,不召不至,不问不言,难进易退”—— 强调谦让、含蓄、以德服人,目的是维系社会伦理。

军容(军队纪律):核心是“武” 与 “果”,表现为 “抗而立(刚毅站立),在行逐而果(行动果断),介者不拜(穿铠甲者不行跪拜礼,因不便且延误战机),兵车不式(兵车上不俯身行礼),城上不趋(城防时不慌张奔跑),危事不齿(危急时不计较等级)”—— 强调效率、服从、以威立序,目的是确保战斗力。

混淆的危害:

若“军容入国”(用军队的威严治理百姓),则民众会因恐惧而丧失伦理自觉(“民德废”),沦为唯利是图的工具;

若“国容入军”(用谦让礼仪治军),则军队会因散漫而丧失战斗力(“民德弱”),临阵必败(如宋襄公 “不鼓不成列” 的惨败,正是 “国容入军” 的教训)。

辩证关系:“礼与法表里也,文与武左右也”—— 国容与军容看似对立,实则互补:礼(国容)是内在伦理,法(军容)是外在约束;文是根基,武是保障,二者缺一不可。

4. 历代军事思想的演变:从 “德” 到 “力” 的渐变

有虞氏戒于国中,欲民体其命也;夏后氏誓于军中,欲民先成其虑也;殷誓于军门之外,欲民先意以待事也;周将交刃而誓之,以致民志也。…… 夏后氏正其德也,未用兵之刃,故其兵不杂;殷义也,始用兵之刃矣;周力也,尽用兵之刃矣。

这部分通过“誓师时间” 和 “用兵理念” 的变化,梳理了三代军事思想的演进:

有虞氏(舜):“戒于国中”(战前在都城告诫),核心是 “体其命”(让民众理解战争的意义),靠 “德” 凝聚共识,无需武力威胁;

夏后氏(禹):“誓于军中”(在军营誓师),核心是 “先成其虑”(让士兵提前明确战略),仍以 “德” 为本,“未用兵之刃”(武器仅为威慑,不轻易使用);

殷(商):“誓于军门之外”(在军营外誓师),核心是 “先意以待事”(让士兵主动准备),开始 “用兵之刃”,以 “义” 为旗帜(讨伐不义);

周:“交刃而誓之”(临战前誓师),核心是 “致民志”(激发斗志),“尽用兵之刃”,开始强调 “力”(战斗力)的重要性。

这种演变不是“退步”,而是适应社会复杂化的必然:随着部落冲突加剧、国家规模扩大,仅靠 “德” 已难统一意志,需结合 “义”(正义性)与 “力”(战斗力),但《司马法》始终认为 “德” 是根本 —— 即使周用 “力”,也需以 “义” 为前提(如武王伐纣以 “殷有重罪” 为名义)。

5. 军事器物的象征:从 “工具” 到 “理念载体”

兵不杂则不利。长兵以卫,短兵以守…… 戎车:夏后氏曰钩车,先正也;殷曰寅车,先疾也;周曰元戎,先良也。旂:夏后氏玄首,人之埶也;殷白,天之义也;周黄,地之道也。章:夏后氏以日月,尚明也;殷以虎,尚威也;周以龙,尚文也。

这里的“兵械、戎车、旂、章”(旗帜、徽章)不仅是军事工具,更是时代理念的外化:

兵械:长兵(戈矛)用于防御,短兵(刀剑)用于近战,长度、重量需适中(“太长则难犯,太短则不及”),体现 “实用为本” 的军事理性;

戎车:夏之“钩车” 重 “正”(端正、稳定),殷之 “寅车” 重 “疾”(快速),周之 “元戎” 重 “良”(精良),反映作战需求从 “稳” 到 “快” 再到 “精” 的升级;

旂(旗帜):夏用黑旗(玄首)象征“人之埶”(以人为本),殷用白旗象征 “天之义”(天命正义),周用黄旗象征 “地之道”(顺应地利),体现对战争合法性的不同论证;

章(徽章):夏用日月(尚明,光明正大),殷用虎(尚威,威慑敌人),周用龙(尚文,文武兼备),反映从“德治” 到 “威治” 再到 “文治” 的价值取向。

这些器物的演变,本质是军事思想从“朴素伦理” 到 “系统战略” 的深化。

6. 赏罚制度:从 “不赏不罚” 到 “赏罚并用” 的德治衰退

古者贤王,明民之德,尽民之善,故无废德,无简民,赏无所生,罚无所试。有虞氏不赏不罚而民可用,至德也;夏赏而不罚,至教也;殷罚而不赏,至威也;周以赏罚,德衰也。赏不逾时,欲民速得为善之利也;罚不迁列,欲民速睹为不善之害也。

赏罚的本质是“德治” 的补充:

理想状态是“赏无所生,罚无所试”—— 民众因内化道德而自觉行善,无需外在激励或惩戒。有虞氏达到这一境界(“不赏不罚而民可用”),是 “至德”;夏代需 “赏”(激励善)但无需 “罚”,是 “至教”;殷代需 “罚”(威慑恶)但无需 “赏”,是 “至威”;周代则 “赏罚并用”,说明 “德” 已衰退,不得不靠外在手段约束。

赏罚的原则:即时性:

“赏不逾时”(奖赏不拖延),让民众快速感受到行善的好处;“罚不迁列”(惩罚不离开队列,即当场执行),让民众立刻看到作恶的代价。这种即时性不是 “功利”,而是通过明确 “利害” 强化道德认知,最终实现 “不待赏罚而自善”。

7. 更高层次的教化:“不伐善”“分恶” 与 “恤民”

大防不赏,上下皆不伐善…… 大败不诛,上下皆以不善在己…… 古者戍兵,三年不典,睹民之劳也。上下相报若此,和之至也。得意则恺歌,示喜也;偃伯灵台,答民之劳,示休也。

这是超越“赏罚” 的高级治理智慧:

大防不赏(重大成功不奖赏):引导“上下皆不伐善”—— 上位者不居功自傲,下位者不争夺功劳,形成谦让之风(“让之至也”),避免因功生乱;

大败不诛(重大失败不诛杀):引导“上下皆以不善在己”—— 上位者反思决策失误,下位者检讨执行不足,各自承担责任(“分恶”),避免相互推诿,凝聚纠错之力;

戍兵三年不典(士兵服役三年即轮换):体恤民众劳役之苦,体现“上下相报”(君主体恤百姓,百姓回报忠诚),是 “和之至也”;

恺歌与灵台:胜利则唱恺歌(庆功但不炫耀),战后建灵台(止息兵戈,休养民生),明确战争的终极目的是“休民”,而非掠夺或霸权。

这些思想直指“军事伦理的终点是爱民”:无论是胜利还是失败,无论是平时还是战时,核心都是让民众安身、安心,这与《司马法》“以仁为本” 的总纲完全呼应。