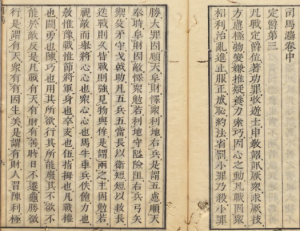

《定爵》

凡战,定爵位,着功罪,收游士,申教诏,讯厥众,求厥技,方虑极物,变嫌推疑,养力索巧,因心之动。

凡战,固众,相利,治乱,进止,服正,成耻,约法省罚,小罪乃杀。小罪胜,大罪因,顺天,阜财,怿众,利地,右兵,是谓五虑。顺天奉时,阜财因敌,怿众勉若,利地守隘险阻,右兵弓矢御,殳矛守,戈防助,凡五兵五当。长以卫短,短以救长,迭战则久,皆战则强。见物与侔,是谓两之。

主固勉若,视敌而举。将心心也,众心心也。马牛车兵,佚饱力也。教惟豫,战惟节。将军身也,卒肢也,伍指拇也。

凡战,权也;鬭,勇也;阵,巧也。用其所欲,行其所能,废其不欲不能。于敌反是。

凡战,有天,有财,有善。时日不迁,龟胜微行,是谓有天;众有,有因生美,是谓有财;人习陈利,极物以豫,是谓有善。人勉及任,是谓乐人。大军以固,多力以烦,堪物简治,见物应卒,是谓行豫。轻车轻徒,弓矢固御,是谓大军。宻静多内力,是谓固阵。因是进退,是谓多力。上暇人教,是谓烦阵。然有以职,是谓堪物。因是堪物,是谓简治。

称众,因地,因敌,令阵攻战守,进退止,前后序,车徒因是,谓战参。不服,不信,不和,怠,疑,厌,慑,枝柱,诎,烦,肆,崩,缓,是谓战患。骄,骄慑慑,吟嚝,虞惧,事悔,是谓毁折。大小,坚柔,参伍,众寡,凡两,是谓战权。

凡战,间远,观迩,因时,因财,贵信,恶疑。作兵义,作事时,使人惠。见敌静,见乱暇,见危难无忘其众。居国惠以信,在军广以武,刃上果以敏。居国和,在军法,刃上察。居国见好,在军见方,刃上见信。

凡阵,行惟疏,战惟宻,兵惟杂。人教厚,静乃治,威利章,相守义,则人勉。虑多成,则人服。时中,服厥次,治物既章,目乃明,虑既定,心乃强,进退无疑,见敌无谋,听诛无诳,其名无变,其旗。

凡事,善则长,因古则行。誓作章,人乃强。灭厉祥,灭厉之道:一曰义,被之以信,临之以强,成基一天下之形,人莫不说,是谓兼用其人;一曰权,成其溢,夺其好,我自其外,使自其内。一曰人,二曰正,三曰辞,四曰巧,五曰火,六曰水,七曰兵,是谓七政。荣利,耻死,是谓四守。容色积威,不过改意,凡此道也。

惟仁有亲,有仁无信,反败厥身。人,人正正,辞,辞,火,火。

凡战之道,既作其气,因发其政,假之以色,道之以辞,因惧而戒,因欲而事,蹈敌制地,以职命之,是谓战法。

凡人之行,由众之求,试以名行,必善行之。若行不行,身以将之;若行而行,因使勿忘,三乃成章。人生之宜,谓之法。

凡治乱之道:一曰仁,二曰信,三曰直,四曰一,五曰义,六曰变,七曰专。立法:一曰受,二曰法,三曰立,四曰疾,五曰御其服,六曰等其色,七曰百官宜无淫服。

凡军,使法在己曰专,与下畏法曰法。军无小听,战无小利。日成行微曰道。

凡战,正不行则事专,不服则法不信,则一若怠则动之,若疑则变之,若人不信上则行其不复,自古之政也。

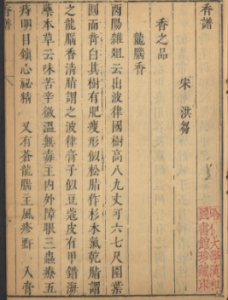

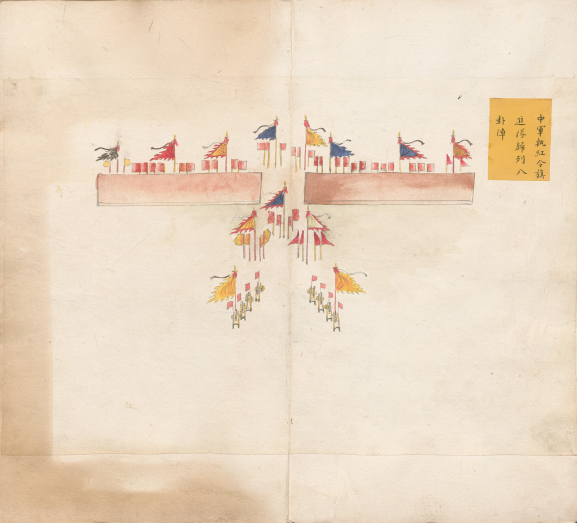

![图片[1]-兵书:《司马法》定爵第三 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-4.png)

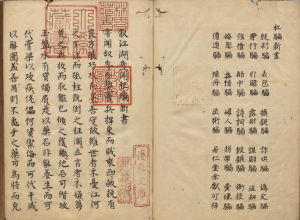

![图片[2]-兵书:《司马法》定爵第三 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-5.png)

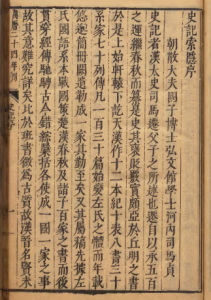

![图片[3]-兵书:《司马法》定爵第三 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-6.png)

《定爵》出自《司马法》中聚焦“战争实践与治军之道” 的篇章,是对战争从准备到实施、从战术到伦理的系统阐述。它以 “务实” 为底色,既强调具体的作战技巧(如兵器配合、军心凝聚),又坚守 “仁信” 的核心原则,展现了先秦军事思想中 “术” 与 “道” 的统一。

一、核心逻辑:战争是“道、术、势” 的统一

全文以“凡战” 起笔,贯穿两条主线:一是 “术”(战术与方法),如战前准备、兵器配合、进退节奏;二是 “道”(伦理与原则),如仁、信、义的坚守;三是 “势”(人心与时机),如军心统一、因时因地应变。三者的关系是:“道” 是根基,“术” 是手段,“势” 是关键,最终实现 “以战止战” 的终极目标。

二、深度解读

1. 战前准备:“定基、凝心、备变”

凡战,定爵位,着功罪,收游士,申教诏,讯厥众,求厥技,方虑极物,变嫌推疑,养力索巧,因心之动。

这是战争的“基础工程”,核心是 “先胜而后求战”:

制度先行:“定爵位”(明确等级权责)、“着功罪”(制定奖惩标准)—— 通过制度明确 “谁负责、如何评”,避免混乱;

人力整合:“收游士”(吸纳贤才)、“讯厥众”(了解民情)、“求厥技”(征集技能)—— 汇聚各类力量,做到 “人尽其用”;

思想统一:“申教诏”(反复申明教化与命令)—— 让士兵明确战争的意义与纪律,避免思想涣散;

风险预判:“方虑极物”(全面谋划物资)、“变嫌推疑”(化解疑虑矛盾)—— 提前消除隐患,确保行动一致;

能力储备:“养力索巧”(积蓄力量、探索技巧)—— 既练硬实力(体力),也练软实力(技巧)。

这些准备的终极目标是“因心之动”—— 让士兵的行动发自内心认同,而非被动服从,这与《孙子兵法》“上下同欲者胜” 一脉相承。

2. 战争的五大核心原则(五虑)与兵器配合

凡战,固众,相利,治乱,进止,服正,成耻,约法省罚,小罪乃杀。小罪胜,大罪因,顺天,阜财,怿众,利地,右兵,是谓五虑…… 长以卫短,短以救长,迭战则久,皆战则强。

“五虑”:战争的合法性与可行性

“顺天”(顺应天时,非迷信,指时机适宜)、“阜财”(充实物资,因敌取资)、“怿众”(安抚民心,士气高涨)、“利地”(占据地利,守隘险阻)、“右兵”(重视兵器,装备精良)—— 这五大要素是战争的前提,缺一不可。比如 “顺天” 要求不违农时、不逆天时;“阜财” 强调 “因敌”(从敌人处获取补给,减少己方消耗);“利地” 则突出地形对攻防的决定性作用。

“五兵五当”:兵器的协同逻辑

古代兵器有分工:“弓矢御”(弓矢用于远射防御)、“殳矛守”(殳矛用于近战守卫)、“戈防助”(戈用于辅助攻防)。核心原则是 “长以卫短,短以救长”—— 长兵器保护短兵器(避免短兵被近身),短兵器支援长兵器(防止长兵被突破)。这种 “协同” 思想至今仍具价值:现代战争中,远程火力与近战部队、空军与陆军的配合,本质是 “长短相济” 的延续。

“小罪乃杀” 的纪律观

强调“约法省罚”(法律简约、减少刑罚),但 “小罪乃杀”—— 对轻微却致命的违纪(如临阵退缩、泄露军情)必须严惩,目的是 “防微杜渐”,避免小错酿成大败。这体现了 “宽严相济” 的治军智慧:平时宽仁,关键处严苛。

3. 军心与指挥:“将心” 即 “众心”,“教豫” 而 “战节”

主固勉若,视敌而举。将心心也,众心心也。马牛车兵,佚饱力也。教惟豫,战惟节。将军身也,卒肢也,伍指拇也。

军心统一是战斗力核心

“将心心也,众心心也”—— 将领的意志必须转化为士兵的意志,上下同心才能如身使臂、如臂使指(“将军身也,卒肢也,伍指拇也”)。反之,若将心与众心背离,再精良的装备(“马牛车兵”)、再充足的体力(“佚饱力”)也无济于事。

“教豫” 与 “战节”:战前准备与战时节奏

“教惟豫”(教育训练必须提前进行)—— 平时不偷懒,战时才能不慌乱;“战惟节”(战争必须控制节奏)—— 进退有度、攻防有序,避免盲目冒进或退缩。比如 “视敌而举”(根据敌情行动),正是 “节” 的体现:敌强则守,敌弱则攻,不被情绪左右。

4. 战争的三大条件与战前预判(有天、有财、有善)

凡战,有天,有财,有善。时日不迁,龟胜微行,是谓有天;众有,有因生美,是谓有财;人习陈利,极物以豫,是谓有善。

“有天”:时机与隐秘

“时日不迁”(不延误时机)、“龟胜微行”(占卜示胜、行动隐秘)—— 前者强调把握战机(如敌疲、敌乱时),后者强调隐蔽行动(避免暴露意图),二者结合即 “得天时”。

“有财”:资源与民心

“众有”(民众富足)、“有因生美”(因势利导让民生改善)—— 财富不仅指物资,更指民心:民众支持则资源不竭,民众反对则财用难继。

“有善”:训练与储备

“人习陈利”(士兵熟悉阵法战术)、“极物以豫”(物资储备充足)—— 平时训练有素、储备到位,战时才能应对自如。

这三大条件的核心是“先备后战”:不打无准备之仗,不打无民心之仗,不打无时机之仗。

5. 战争中的变量与隐患(战参、战患、战权)

称众,因地,因敌,令阵攻战守,进退止,前后序,车徒因是,谓战参…… 不服,不信,不和,怠,疑,厌,慑,枝柱,诎,烦,肆,崩,缓,是谓战患…… 大小,坚柔,参伍,众寡,凡两,是谓战权。

“战参”:动态调整的三大依据

“称众”(根据己方兵力)、“因地”(根据地形)、“因敌”(根据敌情)—— 三者结合制定阵法(攻、战、守)、进退节奏、队列秩序,核心是 “因变制变”,拒绝教条。

“战患”:导致失败的十四种隐患

从“不服”(不服从命令)、“不信”(不信任将领)、“不和”(内部矛盾),到 “崩”(崩溃)、“缓”(迟缓),涵盖了人心、纪律、执行的全链条问题。这些隐患的根源是 “失道”:要么背离仁信,要么缺乏训练,最终导致 “虽众必败”。

“战权”:灵活应对的辩证法则

“大小”(兵力多少)、“坚柔”(战术刚柔)、“参伍”(兵力配合)、“众寡”(敌我对比)—— 强调 “凡两”(正反两面):兵力多不轻视,少不畏惧;战术该刚则刚,该柔则柔。这种辩证思维是中国古代军事思想的精髓,如《孙子兵法》“兵无常势,水无常形”。

6. 治军的 “七政”“四守” 与伦理底线

灭厉之道:一曰义,被之以信,临之以强…… 一曰人,二曰正,三曰辞,四曰巧,五曰火,六曰水,七曰兵,是谓七政。荣利,耻死,是谓四守…… 惟仁有亲,有仁无信,反败厥身。

“灭厉之道”:消除战乱的根本

一是“义”(正义):以诚信为外衣(“被之以信”),以实力为后盾(“临之以强”),让天下人认同(“人莫不说”),这是 “兼用其人”(凝聚人心)的正道;二是 “权”(权变):针对敌人的过度欲望(“成其溢”),夺取其看重的利益(“夺其好”),从外部施压、内部瓦解(“我自其外,使自其内”)。

“七政”:治理的七大手段

“人”(用人)、“正”(公正)、“辞”(宣传)、“巧”(技巧)、“火”(火攻)、“水”(水攻)、“兵”(武力)—— 前四者是 “文”,后三者是 “武”,体现 “文武并用”:既靠公正用人凝聚人心,也靠宣传技巧引导认知,必要时用武力解决。

“四守”:士兵的精神支柱

“荣利”(以建功为荣)、“耻死”(以怯懦为耻)—— 通过价值观塑造,让士兵 “趋利避害”:为荣誉而战,因耻辱而勇。

“仁信不可偏废”

“惟仁有亲”(仁能凝聚人心),但 “有仁无信,反败厥身”(只有仁而无信,必遭失败)。比如,若将领承诺奖赏却不兑现(无信),即使平时仁爱(有仁),士兵也会离散,这是对 “仁信并重” 的深刻强调。

7. 治乱之道与法治原则

凡治乱之道:一曰仁,二曰信,三曰直,四曰一,五曰义,六曰变,七曰专…… 凡军,使法在己曰专,与下畏法曰法。

“治乱七道”:治理的核心原则

“仁”(仁爱)、“信”(诚信)、“直”(公正)、“一”(统一)、“义”(正义)、“变”(权变)、“专”(权威)—— 前五项是 “德治”,后两项是 “术治”:既靠道德凝聚,也靠灵活与权威保障执行,缺一不可。

“法治” 的两层含义

“使法在己曰专”(将领自身守法,树立权威)、“与下畏法曰法”(上下都敬畏法律,形成纪律)。法治的关键不是 “严苛”,而是 “上行下效”:将领带头守法,士兵才会敬畏法;法若不公,再严也无用。