《严位》

凡战之道,位欲严,政欲栗,力欲窕,气欲闲,心欲一。

凡战之道,等道义,立卒伍,定行列,正纵横,察名实,立进俯,坐进跪。畏则密,危则坐。远者视之则不畏,迩者勿视则不散。位下,左右下甲坐,誓徐行之。位逮徒甲,筹以轻重,振马噪徒甲,畏亦密之。跪坐,坐伏,则膝行而宽誓之。起噪,鼓而进,则以铎止之。衔枚誓,糗坐,膝行而推之。执戮禁顾,噪以先之。若畏太甚,则勿戮杀,示以颜色,告之以所生,循省其职。

凡三军,人戒分日,人禁不息,不可以分食。方其疑惑,可师可服。

凡战,以力久,以气胜;以固久,以危胜。本心固,新气胜;以甲固,以兵胜。

凡军,以密固,徒以坐固,甲以重固,兵以轻胜。人有胜心,惟敌之视;人有畏心,惟畏之视。两心交定,两利若一,两为之职,惟权视之。

凡战,以轻行轻则危,以重行重则无功,以轻行重则败,以重行轻则战。故战相为轻重。舍谨兵甲,行慎行列,战谨进止。

凡战,敬则慊,率则服。上烦轻,上暇重。奏鼓轻,舒鼓重。服肤轻,服美重。凡马车坚,甲兵利,轻乃重。

上同无获,上专多死,上生多疑,上死不胜。凡人,死爱,死怒,死威,死义,死利。

凡战之道,教约人轻死,道约人正死。

凡战,若胜若否,若天若人。

凡战,三军之戒无过三日,一卒之警无过分日,一人之禁无过瞬息。

凡大善用本,其次用末。执略守微,本末惟权,战也。

凡胜,三军一人胜。

凡鼓,鼓旌旗,鼓车,鼓马,鼓徒,鼓兵,鼓首,鼓足,七鼓兼齐。

凡战,既固勿重,重进勿尽,凡尽危。

凡战,非阵之难,使人可阵难;非使可阵难,使人可用难;非知之难,行之难。

人方有性,性州异;教成俗,俗州异;道化俗,为众寡。若胜若否,兵不告利,甲不告坚,车不告固,马不告良,众不自多,未获道。

凡战胜,则与众分善;若将复战,则重赏罚。若使不胜,取过在己,复战则誓己居前,无复先术,胜负勿反,是谓正则。

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利劝,以功胜。故心中仁,行中义,堪物智也,堪大勇也,堪久信也。让以和人,自洽自予,以不循争,贤以为人,说其心,效其力。

凡战,击其微静,避其强静;击其倦劳,避其闲窕;击其大惧,避其小惧。自古之政也。

凡战之道,用寡固,用众治。寡利烦,众利正。用众进止,用寡进退。众以合寡,则远裹而阙之;若分而迭击,寡以待众;若众疑之,则自用之。擅利则释旗,迎而反之。敌若众,则相众而受裹;敌若寡若畏,则避之开之。

凡战,背风,背高,右高左险,历沛历圮,兼舍环龟。

凡战,设而观其作,视敌而举,待则循而勿鼓,待众之作。攻则屯而伺之。

凡战,众寡以观其变,进退以观其固,危而观其惧,静而观其怠,动而观其疑,袭而观其治。击其疑,加其卒,致其屈,袭其规,因其不避,阻其图,夺其虑,乘其慑。

凡从奔勿息,敌人或止于路,则虑之。

凡近敌都,必有进路,退必有反虑。

凡战,先则弊,后则慑,息则怠,不息亦弊,息久亦反其慑。

书亲绝,是谓绝顾之虑;选良次兵,是谓益人之强;弃任节食,是谓开人之意。自古之政也。

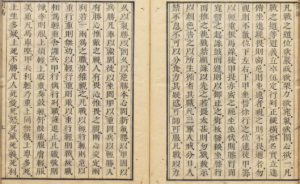

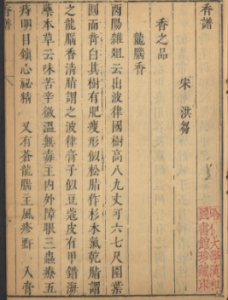

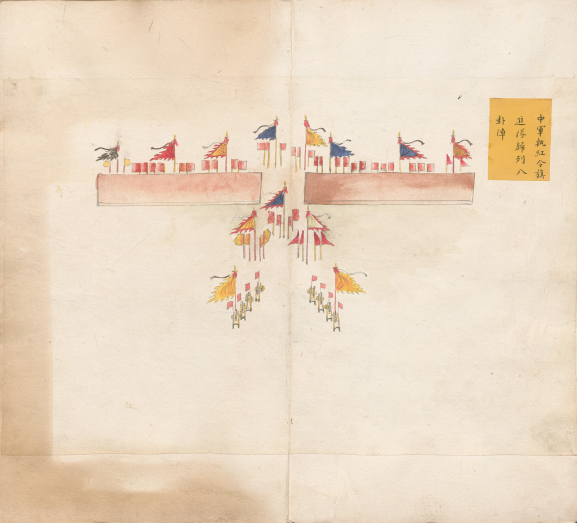

![图片[1]-兵书:《司马法》严位第四 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-7.png)

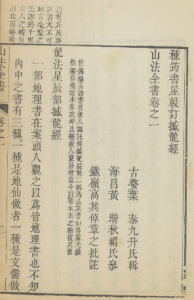

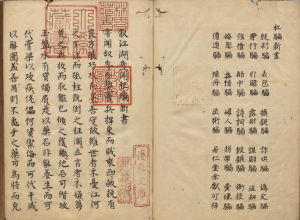

![图片[2]-兵书:《司马法》严位第四 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-8.png)

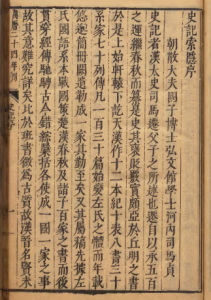

![图片[3]-兵书:《司马法》严位第四 天保04年 昌平坂学问所收藏-今古藏书阁](https://www.lib-jingu.com/wp-content/uploads/2025/08/image-9.png)

《严位》出自《司马法》中聚焦“战争实践细节与胜负逻辑” 的核心篇章,是对战争从指挥、布阵、军心调控到伦理底线的系统性总结。它以 “务实” 为骨架,以 “辩证” 为灵魂,既包含具体的战术操作(如鼓法、地形利用、兵力调配),又渗透着 “仁义为本、知行合一” 的深层理念,展现了先秦军事思想 “术精于细,道贯于中” 的鲜明特点。

一、核心逻辑:战争是“细节控制” 与 “人心驾驭” 的统一

全文以“凡战之道” 起笔,贯穿两条主线:一是 “术之细”—— 从军队秩序(位、政)、战斗力来源(力、气)、指挥信号(鼓法)到地形利用(背风背高),每一处细节都关乎胜负;二是 “道之深”—— 强调军心的凝聚(心欲一)、伦理的坚守(以仁救,以义战)、实践的重要(非知之难,行之难)。二者的关系是:细节是 “形”,人心是 “神”,形神合一才能决胜。

二、分层次深度解读

1. 军队的基础秩序:“严位、栗政、一心”

凡战之道,位欲严,政欲栗,力欲窕,气欲闲,心欲一。

这是战争的“基本盘”,五者缺一不可:

位欲严:队列位置必须严格有序—— 谁在前、谁在后、谁居左、谁居右,不能混乱。这是指挥有效的前提(“立卒伍,定行列” 即为此意);

政欲栗:政令必须威严可畏—— 军令一出,如雷霆万钧,士兵不敢懈怠。这种 “栗” 非残暴,而是纪律的严肃性;

力欲窕:体力要轻捷矫健——“窕” 指 “轻盈”,士兵需保持灵活,避免笨重乏力(与后文 “兵以轻胜” 呼应);

气欲闲:士气要从容不迫——“闲” 指 “沉静”,越是临战,越要沉稳,避免慌乱(“击其微静,避其强静” 即利用敌方士气状态);

心欲一:人心要高度统一—— 全军上下目标一致,如 “三军一人”,这是战斗力的核心(“凡胜,三军一人胜”)。

这五点构成军队的“基本面”:秩序(位)、纪律(政)、体能(力)、士气(气)、人心(心),层层递进,缺一则溃。

2. 军心调控:从 “畏” 到 “勇” 的转化艺术

畏则密,危则坐…… 若畏太甚,则勿戮杀,示以颜色,告之以所生,循省其职。

战争中,士兵“畏敌” 是常态,关键在于如何转化:

以“密” 解畏:士兵恐惧时,队列要更紧密(“畏则密”)—— 紧凑的阵型能带来安全感,减少溃散;

以“静” 稳危:陷入危急时,要让士兵坐下(“危则坐”)—— 静态能压制慌乱,便于指挥;

以“视” 破畏:让士兵看清远处的敌人(“远者视之则不畏”)—— 模糊的恐惧更甚,看清则能理性应对;

以“抚” 代杀:若恐惧过度,不可诛杀(“勿戮杀”)—— 需示以温和脸色(“示以颜色”)、告知生存希望(“告之以所生”)、检查其职责(“循省其职”),通过安抚与明确任务重建信心。

这种调控不是“强逼勇”,而是 “因畏导勇”,体现了对人心的深刻理解:恐惧源于未知与无助,化解它需靠秩序、信息与希望。

3. 战斗力的来源:“力、气、固、危” 的辩证

凡战,以力久,以气胜;以固久,以危胜。本心固,新气胜;以甲固,以兵胜。

战斗力不是单一要素,而是多维度的结合:

力与气:“力”(体力)决定持久(“以力久”),“气”(士气)决定胜负(“以气胜”)—— 比如持久战靠体力支撑,关键决战靠士气爆发;

固与危:“固”(稳固)能持久(“以固久”),“危”(危机感)能激发斗志(“以危胜”)—— 过于安逸易懈怠,适度危机反而能凝聚力量(如背水一战);

本心与新气:士兵原本的信念坚定(“本心固”),加上新的士气(“新气胜”)—— 如援军到来、将领激励,能形成叠加效应;

甲与兵:铠甲保障生存(“以甲固”),兵器决定杀伤(“以兵胜”)—— 装备是战斗力的物质基础,缺一不可。

这些辩证关系揭示:战斗力是“硬实力(力、甲、兵)” 与 “软实力(气、固、危、本心)” 的融合,需动态平衡。

4. 兵力与战术:“轻与重” 的灵活切换

凡战,以轻行轻则危,以重行重则无功,以轻行重则败,以重行轻则战。故战相为轻重。

“轻” 与 “重” 是战术的核心变量(“轻” 指灵活、分散;“重” 指集中、稳固):

若以轻装部队执行轻佻任务(如盲目冲锋),必危险(“以轻行轻则危”);

若以重兵执行笨重任务(如固守不动),必无功(“以重行重则无功”);

若以轻装部队对抗强敌(“以轻行重”),必失败;

若以重兵应对弱敌(“以重行轻”),则能稳胜(“战”)。

核心是“战相为轻重”—— 根据敌情、任务灵活调整 “轻与重”:该集中时 “重”,该机动时 “轻”,避免教条。这种思想与《孙子兵法》“兵之情主速,乘人之不及” 一脉相承,强调 “因势变阵”。

5. 指挥系统:“七鼓” 与 “动静” 的协同

凡鼓,鼓旌旗,鼓车,鼓马,鼓徒,鼓兵,鼓首,鼓足,七鼓兼齐。

鼓是古代军队的“指挥信号系统”,“七鼓” 各有分工:

鼓旌旗:指挥旗帜开合(调整阵型);

鼓车:指挥战车进退;

鼓马:指挥骑兵行动;

鼓徒:指挥步兵步伐;

鼓兵:指挥兵器使用(如弓矢发射、戈矛刺杀);

鼓首:指挥头部动作(如转向、观察);

鼓足:指挥脚部动作(如前进、停止)。

“七鼓兼齐”—— 所有信号协调一致,才能实现 “车徒有序、进退如一”。这体现了古代军队 “系统化指挥” 的智慧:复杂的军事行动,必须靠清晰、统一的信号系统才能协同。

6. 胜负的关键:“行” 比 “知” 更重要

凡战,非阵之难,使人可阵难;非使可阵难,使人可用难;非知之难,行之难。

这是对“战争本质” 的深刻洞见:

排兵布阵不难,难在让士兵愿意且能进入阵地(“使人可阵难”)—— 需靠训练与认同;

让士兵进入阵地不难,难在让他们真正发挥作用(“使人可用难”)—— 需靠士气与信任;

懂得道理不难,难在付诸实践(“非知之难,行之难”)—— 比如 “以仁战” 人人皆知,却难在不屠城、不杀降。

这三层递进,直指战争的“人本本质”:所有战术、战略,最终都要落实到 “人” 的行动上,而人的行动取决于训练、信任与实践。

7. 治军的伦理底线:“仁、义、智、勇、信”

凡民,以仁救,以义战,以智决,以勇斗,以信专,以利劝,以功胜。

这是战争的“伦理纲领”,明确了军队行动的七大原则:

以仁救人(“以仁救”)—— 战争的终极目的是拯救民众(如讨伐暴君);

以义开战(“以义战”)—— 战争必须有正当理由(非掠夺);

以智决策(“以智决”)—— 不打糊涂仗,靠谋略取胜;

以勇战斗(“以勇斗”)—— 关键时刻敢于冲锋;

以信专一(“以信专”)—— 信守承诺,让士兵信任;

以利激励(“以利劝”)—— 用奖赏调动积极性;

以功论胜(“以功胜”)—— 以实际战果衡量胜负。

这七大原则中,“仁、义” 是根基(为何战),“智、勇” 是手段(如何战),“信、利、功” 是保障(如何凝聚力量),共同构成 “正义战争” 的完整框架。

8. 战术细节:“击弱避强” 与 “地形利用”

凡战,击其微静,避其强静;击其倦劳,避其闲窕;击其大惧,避其小惧…… 背风,背高,右高左险。

这是具体的战术指导,核心是“击弱避强”:

敌方稍显安静(可能松懈)则攻击,敌方高度戒备(强静)则回避;

敌方疲惫则攻击,敌方轻捷从容(闲窕)则回避;

敌方极度恐惧(大惧)则攻击(此时易溃散),敌方轻微恐惧(小惧)则回避(可能拼死抵抗)。

地形利用则强调“背风、背高、右高左险”:

背风(避免逆风作战,影响箭矢、士气);

背高(背靠高地,易守难攻);

右高左险(右侧依托高地,左侧利用险阻)—— 符合古代 “右为尊、左为辅” 的布阵习惯,兼顾攻防。

9. 胜负后的处置:“分善、担过、正己”

凡战胜,则与众分善;若将复战,则重赏罚。若使不胜,取过在己,复战则誓己居前。

这是“维系军心” 的关键:

胜利时,与众人分享功劳(“与众分善”)—— 不独占荣誉,避免士兵离心;

若要再战,需严格赏罚(“重赏罚”)—— 强化激励,保持斗志;

失败时,将领要承担责任(“取过在己”)—— 不推诿,重建信任;

再战则将领冲锋在前(“誓己居前”)—— 以身作则,激发士气。

这种“胜则分功、败则担责” 的态度,是将领赢得人心的核心,也体现了 “上下同欲” 的治理智慧。